学園ニュース

みんなのまちづくり入門コース(第8回)

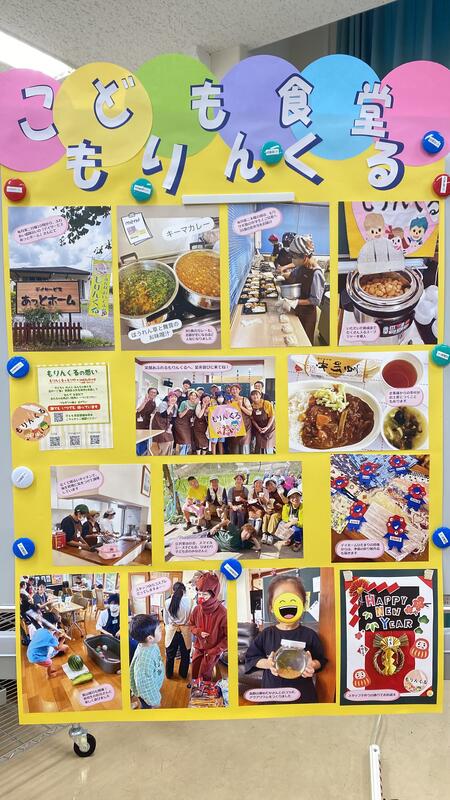

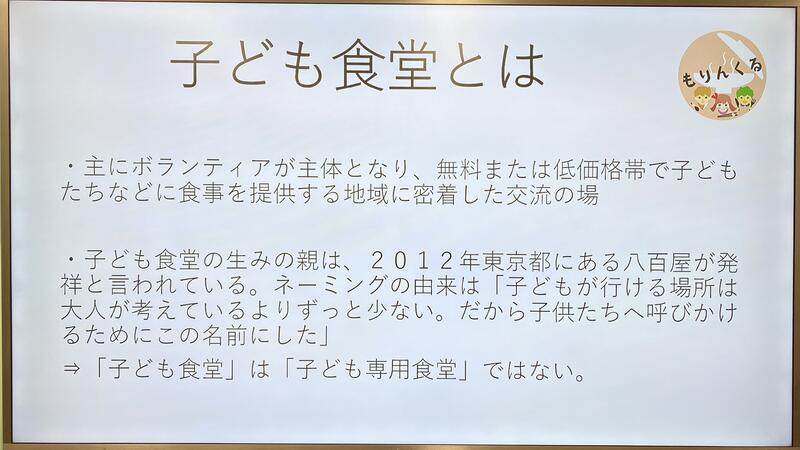

子ども食堂のつくりかた

・子ども食堂を知るための研修

⇒どのようなかたちを作りたいのか

・場所の確保

・食品衛生責任者

・保健所への相談、手続き

・検便の実施

・衛生研修等研修への参加

【食を通じたさまざまかたち】

・テイクアウト

・デリバリー

・フードバンク

・フードドライブ

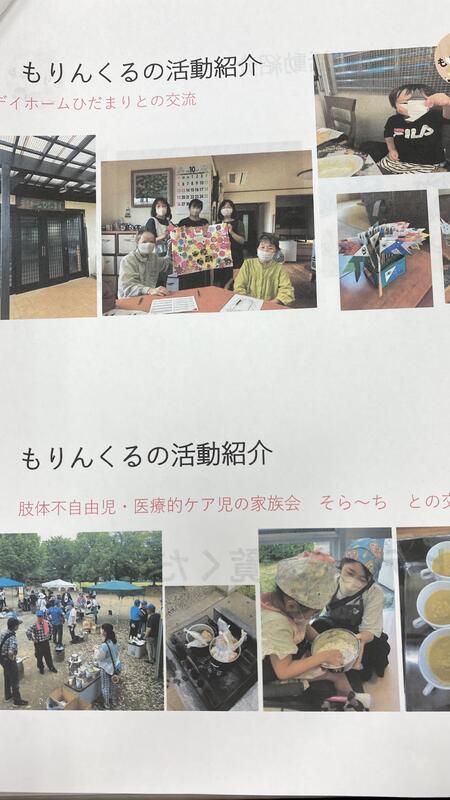

手作り折り紙のプレゼント

防災食(ビニール袋で調理)

寄付していただいた食材で調理

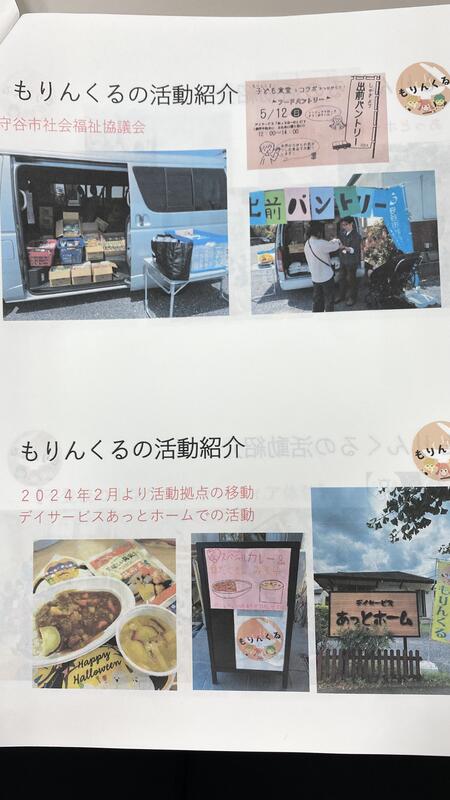

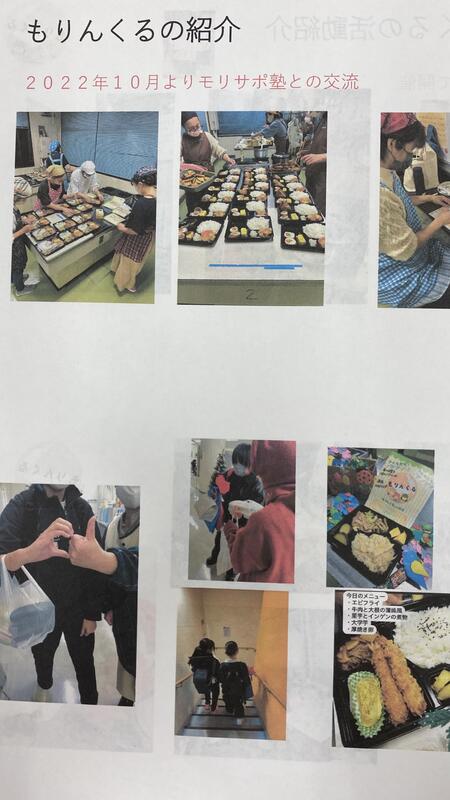

ビデオ視聴で発足当初からの活動紹介も、様々な活動のお話しは大変興味あるものでした。

もりんくるのねがい

・子ども食堂の必要性

「こういう地域であってほしい」で子ども食堂のかたちは多様

一人では大変でも誰かとなら作れる同じ思いの人はきっといる

・子ども食堂啓発活動

興味を持ってもらうこと、やってみたいと思う人を応援

・小学校区域に1つ以上の「子ども食堂」 「地域食堂」

公開講座・守谷の「新しい幸せスタイル」を考える

公開講座・第4回目

守谷の「新しい幸せスタイル」を考える。

茨城県生涯学習・社会教育研究会会長である長谷川幸介先生の講座でした。

町と村が合併し、守谷町になり、守谷市になり、どんどん発展してきた守谷市。

日本で核家族ができた過程はNY万博の時に考え方が出された郊外型住宅団地だそうです。

郊外型住宅団地の形成と守谷市政の「幸せのカタチ」

郊外型団地の特性と反乱

「郊外」を超えた「幸せのカタチ」

守谷のいままでと市民協働の歩みなど聞かせていただきました。

どうやって幸せのカタチを変えていくのか、、、

最後に

「生き残ったのは、頭がいいのではなく、力が強いのでもない、変われた者だけが生き残ったのである」(C・ダーウィン)の言葉をおっしゃっていました。

変わるのは簡単そうで難しいですが、心に留めておきたいと思いました。

みんなのまちづくり入門コース(第7回)

社会福祉協議会とは?

ふだんの くらしの しあわせ(つくり)

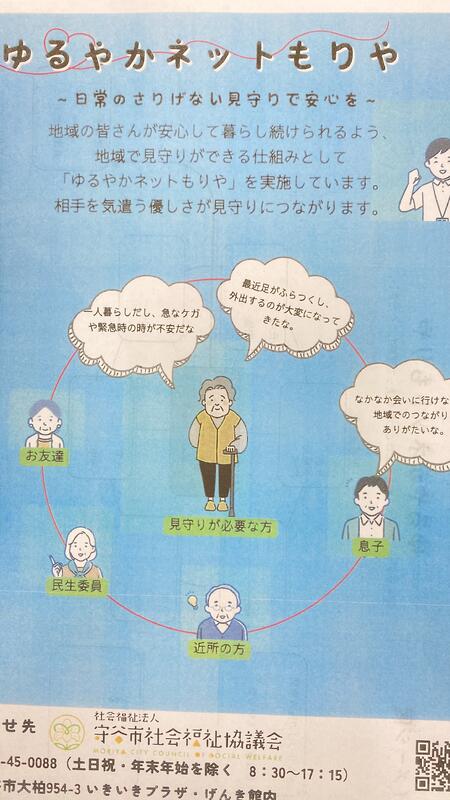

特定の誰かではなく、全ての人々が、住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを住民とともに進んでいく。

福祉の仕事=市民参加の「ふくしのまちづくり」

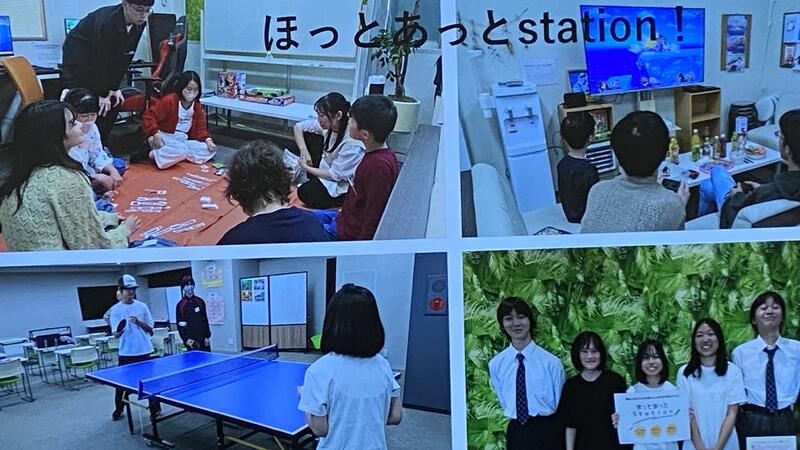

通信制高校の学生さんによる取り組み

居場所作りはつながり作り

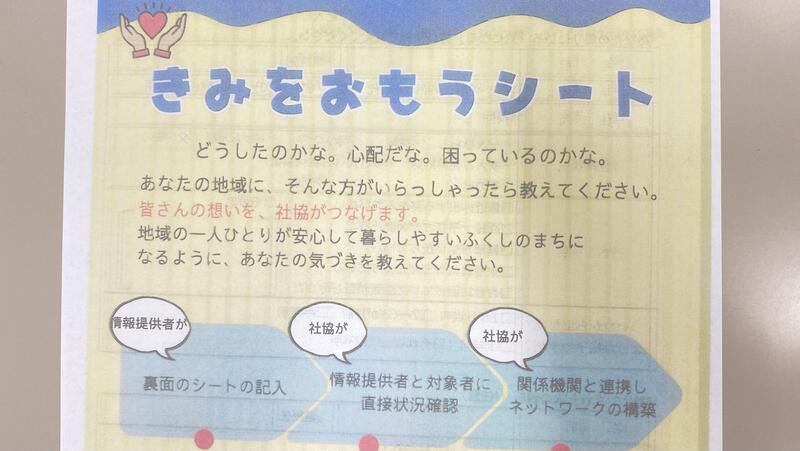

孤立死の現状と課題

新聞記事に「42歳の死」「1年気づかれず」「死後8日以上孤立死2万1千人」といった、孤立死に関する衝撃的な見出しやデータが記載されています。

通帳残高が百数十円しかなかった事例など、経済的な困窮も示唆されています。

「居場所作りはつながり作り」として、サロンやシニアクラブ、朝の挨拶などを通じた地域コミュニティ形成の重要性に触れられています。

~ゆるやかな繋がり~

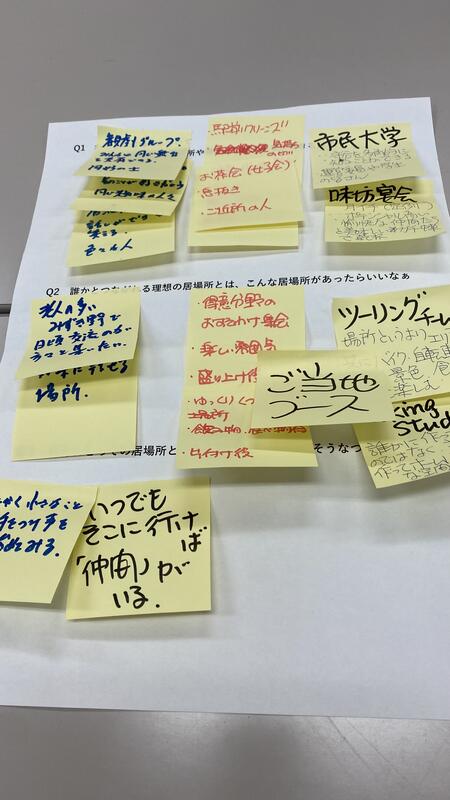

学生によるグループワークが行われます

テーマは

Q1. わたしの居場所について 誰かとつながれる居場所や誰かと時間の共有ができる居場所

Q2. 誰かとつながれる理想の居場所とは、こんな居場所があったらいいなぁ

Q3. 自分にとっての居場所とは

Q4. 明日から出来そうなつながり作り

活発に意見交換が行われ、講座終了時間が来てしまい、時間が足りないくらいでした。

「できることから、始めてみませんか」

・サロンに参加して、顔を合わせる

・近所の人に「こんにちは」と声をかける

・ボランティアに興味を持ってみる

・誰かと時間の共有ができる安心できる場

・犬の散歩の時に声をかけてみる

・地域の清掃や花壇の手入れを手伝う

守谷を知るコース(第6回)、もりやいきいきコース(第6回)

今回の講座は、2つのコースの合同講座でした♪

ウインドアンサンブル守谷

〜地域に根ざした音楽活動〜

今回は、去年に続きさらに吹奏楽についてのお話を聞かせていただきました。

吹奏楽(Wind Ensemble)とは、木管楽器や金管楽器、弦楽器、打楽器を中心とした吹いて奏でる音楽。

ブラスバンドは、吹奏楽に似ているけど木管楽器と弦楽器が抜けたもの。

マーチングバンドは、吹奏楽と同じですが、行進しながら演奏します。

楽器の他に旗やバトンが加わることもあるそうです。

ウインドアンサンブル守谷は、地域で演奏することが多く、子供達を集めたコンサートや敬老会など年齢を問わず楽しめるバラエティー豊かな演奏が特徴。

クラッシックな曲からポップス、歌謡曲、アニメ、ジャスなど幅広い音楽を聴かせてくれます。

この日も多くの曲を聴かせてくださいました♪

情熱大陸コレクションから、スパイ大作戦、大江戸捜査網のテーマでは時代劇のシーンが思い浮かびます。

大河ドラマのべらぼうのメインテーマと最新の曲目も!

ピンクレディのメドレーでは思わず踊りたくなった受講生もいたのでは。

アンコール曲は、ふるさと。心に沁み入る演奏に聴き入ってしまいました。

盛りだくさんの贅沢な講座になり、皆さん拍手喝采!

ブラボーの声もあり、芸術の秋にふさわしい講座になりました。

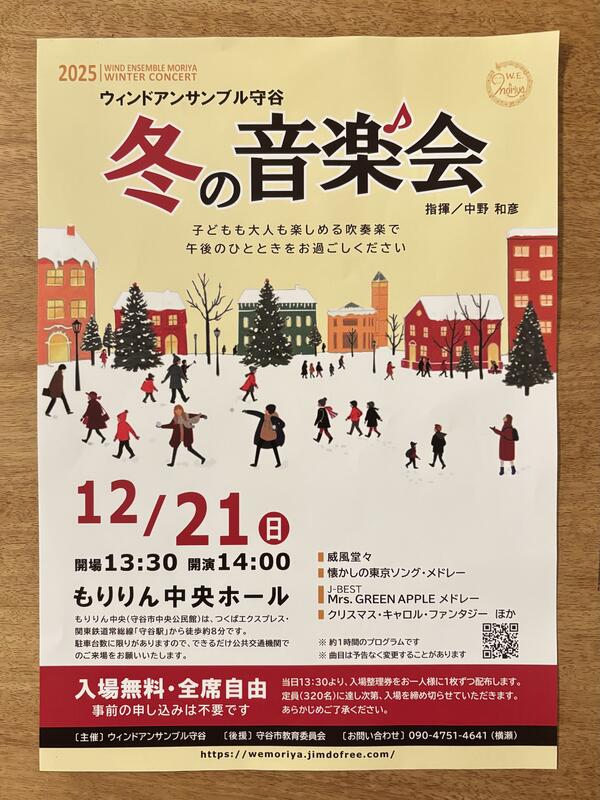

12月21日には、冬の音楽会が開催されるそうで、こちらも楽しみですね♪

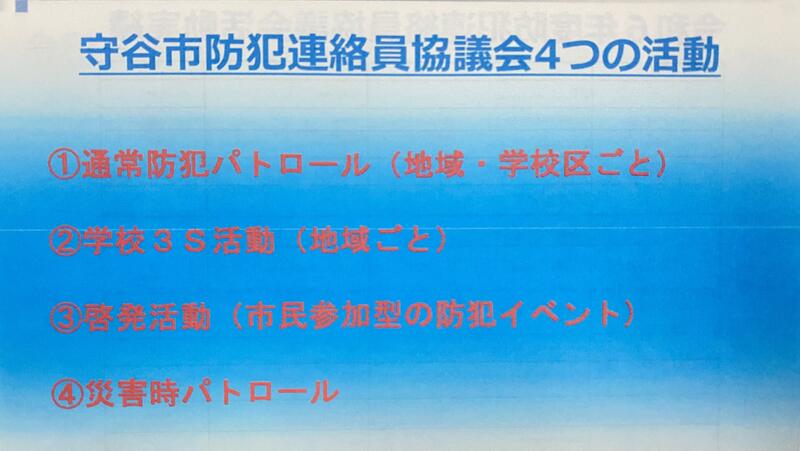

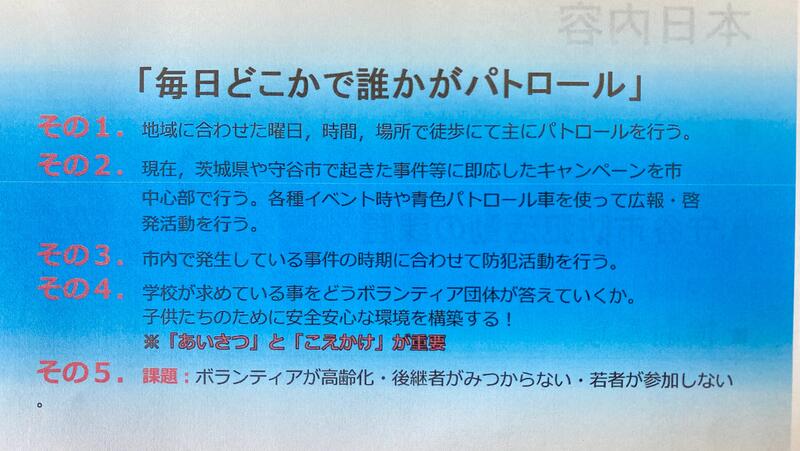

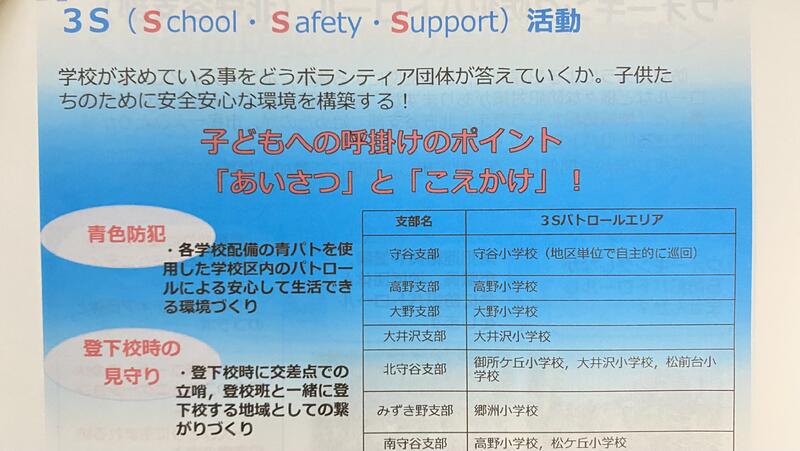

みんなのまちづくり専門コース(⑦)

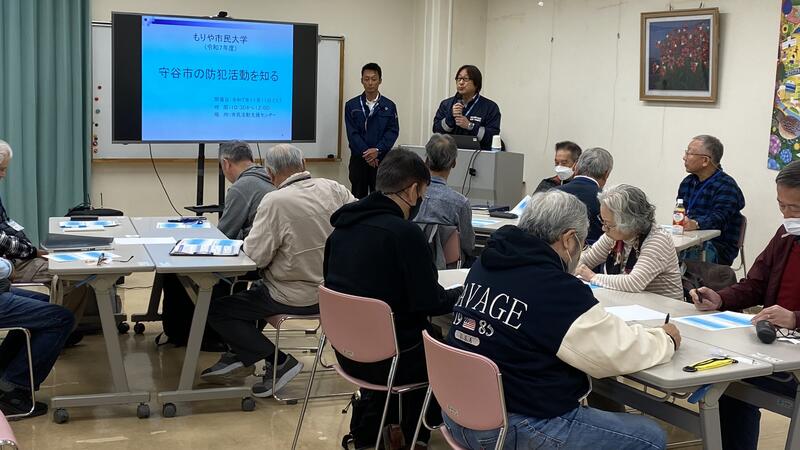

守谷の防犯活動を考える

守谷市 交通防災課

守谷市の防犯活動・取り組みについてお話しをしていただきました。

続けて講義はグループワークを中心に進められました。

検討事項1:防犯活動に参加するにあたっての課題は?

検討事項2:どうしたら防犯活動に参加しやすくなるか?

検討事項3:身近で防犯上不安なこと、改善策は?

学生同士で熱心に話し合いが行われ、各グループ検討内容の発表へ、

防犯パトロール活動の体験談、若い世代の参加推進など課題もお話しして頂きました。